Pubblicato sul manifesto on line l’11 febbraio 2025 –

Pubblicato sul manifesto on line l’11 febbraio 2025 –

Mi ero ripromesso di parlare su “maschilità e guerra”.

Ne abbiamo discusso sabato 1 febbraio a Milano, nell’auditorium di Radio Popolare, intitolato a Demetrio Stratos. Una settantina di persone presenti, in buona misura di generazioni, come la mia, un po’ “antiche”. Ma anche ragazzi e ragazze. E un’altra trentina di persone in rete. Iniziativa presa da un gruppo di amici di maschile plurale del nord, e di altri gruppi e realtà pacifiste e sindacali (tra cui Arci-Scuotivento, Casa per la pace di Milano, Gnam Milano, Mica Macho Milano, Cerchio degli Uomini Milano, Camera del lavoro Milano, e gruppi uomini di Val Pelice, Pinerolo e Verona). Discussione aiutata da “tracce” frutto di un confronto lungo alcuni mesi: si trova sul sito DeA e su quello di maschile plurale.

Un dialogo “circolare”, per quasi 5 ore, con interventi più strutturati della storica Nadia Maria Filippini, dello scrittore Edoardo Albinati, dell’esperto di comunicazione Giuseppe Mazza, e di Uri Noy Meir, dell’associazione Israelo-Palestinese “Combattenti per la pace”.

Si può “combattere” per la pace senza contraddirsi? Uri Noy Meir, nato in Galilea nell’83 – alla fine della prima guerra di Israele in Libano – ha conosciuto l’addestramento militare in un paese “patria oscura di un archetipo maschile: martire, salvatore e vittima”, che mira a formare non uomini ma “macchine capaci di affrontare la morte e di ammazzare l’altro”. Ma ha saputo reagire unendosi a altri soldati israeliani e miliziani palestinesi che hanno deposto le armi per dare vita a un movimento non violento contro l’occupazione dei territori e per una convivenza pacifica. Sempre rinato dopo ogni guerra.

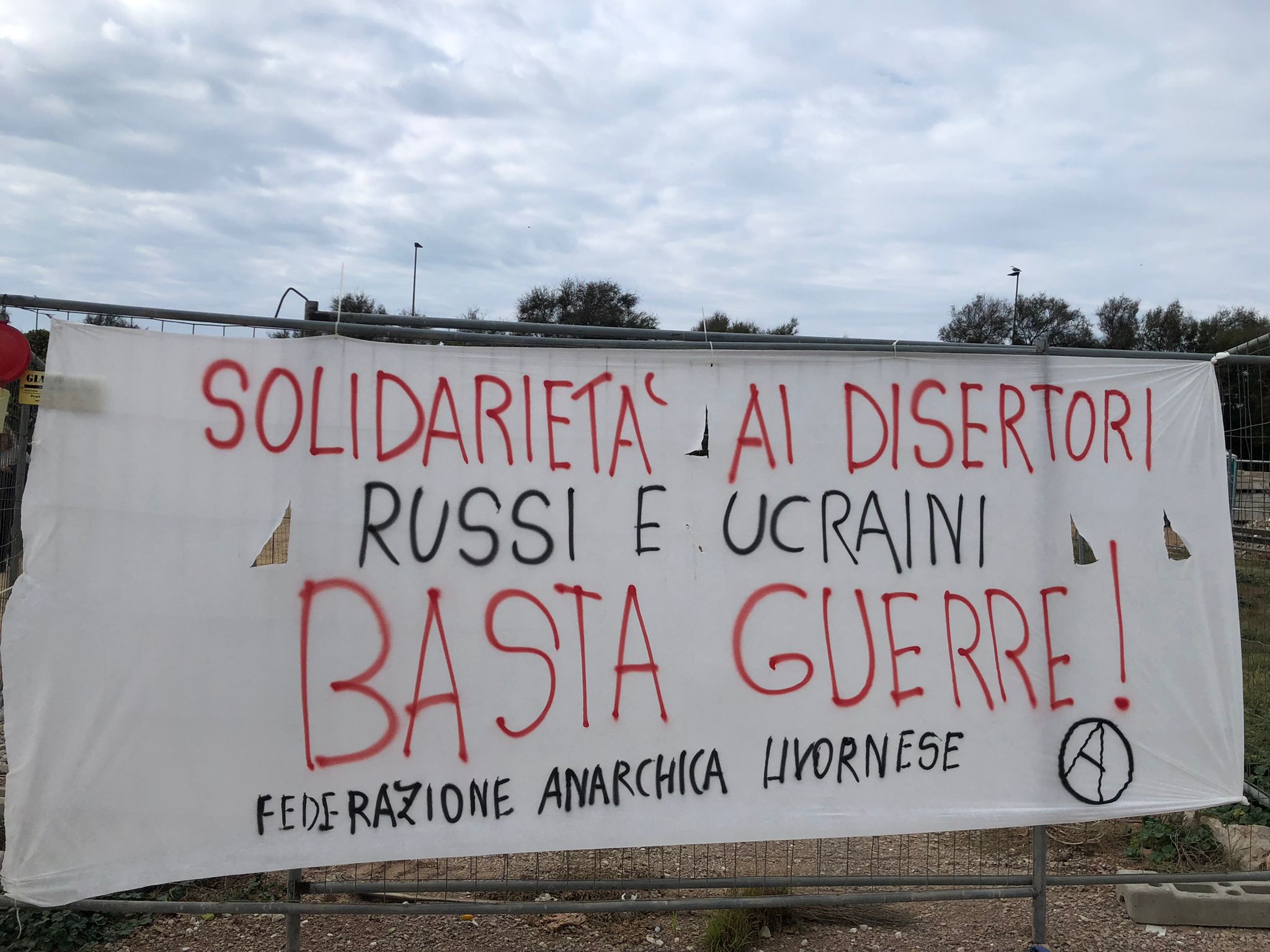

È possibile, e più diffuso di quanto appaia, un disertare maschile dalla guerra. Dalle orribili immagini di quella giovane prigioniera ebrea circondata dai guerrieri mascherati di Hamas, la “messa in scena di uno stupro simbolico” (Letizia Paolozzi). Del resto all’inizio della prima Guerra Mondiale i manifesti in cui lo Stato, in Inghilterra e altrove, puntava il dito sul cittadino maschio chiamandolo al “dovere delle armi” per “difendere la patria” registrarono un fallimento. E si dovette passare alla coscrizione obbligatoria, e poi alle fucilazioni sul campo di chi scappava dalle trincee (Giuseppe Mazza).

Disertare significa sottrarsi al carattere primario – lo stupro – della violenza bellica, e forse anche all’”istinto suicidiario” che trasforma la distruzione del nemico e del suo territorio anche nella propria distruzione (Edoardo Albinati).

Ma la guerra sta nella “natura” dei maschi? Non la fanno anche le donne al potere? O che non vogliono “essere da meno”? Una risposta è stata sull’equivoco di una “parità” che si traduce nell’adesione ai modelli maschili.

Marco, un ragazzo, si è chiesto se non sia sbagliato educare i bambini con l’idea di una “colpa” maschile tanto grave. Ma bisognerebbe studiare a scuola la cultura patriarcale che per secoli ha descritto le donne datrici di vita, e i maschi capaci di affrontare la morte (Nadia Maria Filippini).

Laura Morelli ha raccontato il suo viaggio in bicicletta fino all’Ucraina, ospitata dalle donne scappate con i figli e gli anziani. Un uomo le ha detto che se morirà combatterà suo figlio. Se un padre si prendesse davvero cura dei figli, pronuncerebbe quella frase? (Laura Colombo).

Disertare la guerra, e il patriarcato, non vuol dire rimuovere i conflitti necessari. A partire dal linguaggio, dal nominare la violenza maschile non solo tra le mura domestiche, ma nelle devastazioni belliche (Marco Deriu).

Follow

Follow